新闻动态

北京老年医院放射科成功完成首例颅脑核磁灌注检查

近日,北京老年医院放射科实现关键技术突破,成功开展医院首例颅脑核磁灌注检查(MRI-PWI)。该技术的落地,不仅填补了医院在老年患者颅脑核磁灌注检查领域的空白,更以“多学科协作、个性化服务”的模式,为老年群体复杂疾病的精准诊疗提供了坚实技术支撑。

病例分享

疑难诊断

肿瘤复发疑云,治疗陷入两难

患者赵某因“脑肿瘤术后4个月,需行恶性肿瘤支持治疗”,于今年9月29日入院。此前,该患者曾于今年4月初在北京某三甲医院接受“右侧额颞顶枕颅内肿物切除术”,此次入院后头颅增强MRI检查显示,其右侧顶枕交界区存在异常病变,临床团队对“是否为肿瘤复发”存在诊断疑问——这一判断直接关系到后续治疗方案的方向,亟需更精准的影像技术辅助鉴别。

精准破局

多学科会诊,锁定灌注新技术

针对这一临床需求,放射科张平主任第一时间组织团队开展病例讨论会。结合患者年龄身份、手术史及现有影像资料,团队一致认为:通过颅脑核磁灌注检查可清晰评估病变区域血流灌注情况,是鉴别肿瘤复发的关键手段。至此,医院首例颅脑核磁灌注检查的筹备工作正式启动。

周密执行

个性化方案,确保检查万无一失

为确保检查安全高效,团队前期与患者及家属进行了充分沟通,详细讲解检查原理、流程及注意事项,缓解其焦虑情绪。10月15日检查当天,张平主任全程主导诊疗衔接:一方面细致核对患者既往病史,反复对比术前术后影像资料;另一方面与技师团队共同制定个性化扫描方案,针对患者术后身体状态调整扫描参数,确保影像数据清晰完整。

在医护技团队的紧密配合下,检查全程有序推进,最终顺利获取高质量影像数据。

暖心闭环

结果清晰解读,专业服务获赞誉

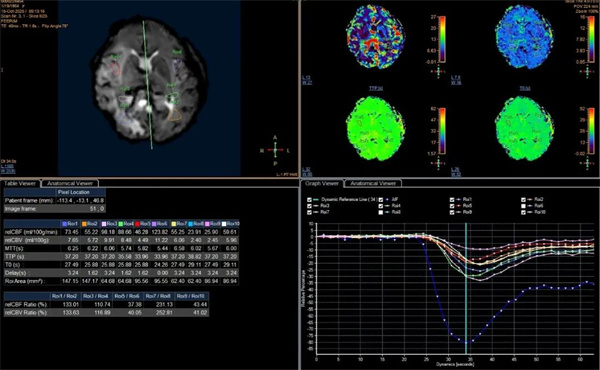

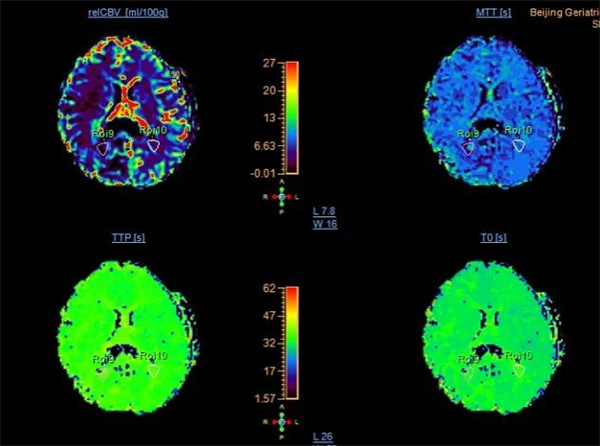

▲右侧顶枕交接区病变灌注较对侧(正常)部位增加,表现为rCBF和rCBV增加。

影像结果提示“右侧顶枕交界区考虑肿瘤复发可能”,为临床后续精准制定治疗方案提供了关键依据。检查结束后,张平主任第一时间用通俗语言向家属解读结果,耐心解答疑问;护士与技师则同步开展术后宣教,详细叮嘱饮食、休息及复查注意事项。家属对科室专业的技术水平与贴心的服务态度高度认可,出院前多次向医护团队表达感谢。

价值升华

以战促学,技术成果转化为团队动能

此次首例检查不仅为患者带来了精准诊疗,更成为科室技术提升的“实战课堂”。检查结束后,张平主任立即带领团队开展复盘学习,结合实操经验拆解影像后期重建的技术难点,梳理检查全流程的优化方向;技师长蒋老师与科室“笔记能手”曹老师同步行动,基于临床需求与操作经验,系统性梳理扫描方案流程,还制作了配套配图课件——此举为后续全员技术培训提供了直观易懂的教材,助力科室整体提升扫描效率与诊断精准度,推动技术成果快速转化为临床服务能力。

首例颅脑核磁灌注检查的成功开展,标志着北京老年医院放射科在磁共振精准成像技术领域迈出了重要一步,更生动诠释了科室“以患者为中心、多岗位协同”的诊疗理念。未来,放射科将持续聚焦老年患者诊疗需求,不断提升技术能力与服务质量,为老年群体提供更优质、更精准的医学影像诊断服务,为医院老年健康诊疗事业高质量发展注入新动能。

供稿 | 放射科 孙悦

编辑 | 宣传中心

北京老年医院放射科为京津冀影像共享、检查互认单位,检查项目齐全,涵盖全身多系统的X线、CT及MRI常规成像,并开展了多项国内外领先水平的特色业务。近3年年均检查人次MR约1.5万余、CT约7万余人次。科室专家还参与肺小结节等多学科会诊(MDT),参加多个临床科室的医疗查房,深入临床,为患者提供更优质更精准的影像诊断服务。此外,科室还与周边社区卫生院建立远程影像中心,积极开展带教指导等工作。

特色业务:

乳腺MRI动态增强、脑灌注CT成像、全身CTA 、脊柱全长及四肢全长DR无缝拼接技术等;

影像设备配置:

多台性能良好的CR\DR平片机、移动床旁DR机6台、遥控胃肠造影机1台、3T核磁共振仪器1台、双源CT机1台、超高端128排螺旋CT机1台、钼靶乳腺机1台,配备多台重建工作站和PACS影像诊断工作站。

专家介绍

张平

博士

副教授

硕士研究生导师

放射科副主任(主持工作)。

研究方向:聚焦老年共病影像、骨质疏松、骨关节退行性疾病、阿尔兹海默病、人工智能应用等领域。

学术任职:中国中西医结合学会医学影像专业委员会骨肌组组员;中华医学会影像技术分会骨密度影像技术专业委员会委员;河北省中医药学会医学影像专业委员会常务委员等。

科研成果:曾获2022年度获河北医学科技奖优秀医学科技工作者一等奖(第一完成人)。曾主持并完成国家自然科学基金青年基金项目、河北省科技厅重点研发项目等。以第一作者及通知作者发表SCI论文8篇,2024年申请发明专利1项:2025年申请发明专利1项。